Hace poco más de un año comenzamos a recopilar historias escritas a mano de venezolanos que huían a Colombia en busca de refugio y trabajo. Dejamos libros de contabilidad con páginas numeradas en los lugares donde dormían por la noche, estos en casas privadas abiertas por colombianos de buen corazón y en lugares más formales llamados “refugios” operados por ONG nacionales e internacionales. En febrero de 2020, se estimó que su número había aumentado a casi dos millones. A medida que nos tocó la importancia de captar su historia y este momento de la historia, nos convertimos en una ONG de defensa de la literatura llamada TodoSomos. Con la declaración de la pandemia global de COVID19 y la aparición de casos en Colombia, el 14 de marzo se cerró la frontera entre Venezuela y Colombia y cesó este éxodo de Venezuela.

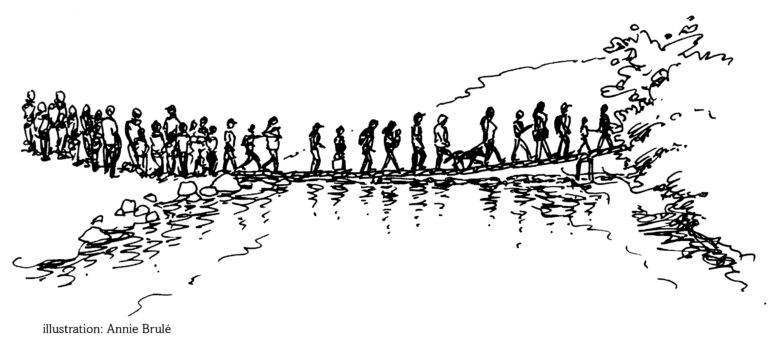

El 23 de marzo, en respuesta a la epidemia, el gobierno colombiano declaró el estado de emergencia y emitió una orden nacional de “quedarse en casa”. Con el “cierre” esencial del sector laboral informal, cientos de miles de venezolanos en Colombia se han encontrado sin trabajo, sin dinero y en riesgo de perder su vivienda a corto plazo. A mediados de abril, varios miles de personas habían sido desalojadas en centros urbanos. Esto ha dado lugar a que un gran número de venezolanos se dirija a la frontera, en autobús desde las ciudades y un flujo constante de personas caminando y tratando de hacer autostop en camiones. Vienen de toda Colombia: Bogotá, Bucaramanga, Cali y hasta la frontera con Ecuador. Su destino es Cúcuta con la esperanza de poder cruzar el puente hacia Venezuela y San Antonio. A menudo toman la decisión sin otras opciones: desalojados y sin hogar, es dormir en la plaza o en un parque, salir a pie o, si tiene suerte, abordar un autobús provisto por un alcalde (mayor) que quiere sacar el problema (refugiado) de su área de responsabilidad. La mayoría ha escuchado los rumores de las malas condiciones en San Antonio, y un encierro militar obligatorio supervisado de dos semanas, poca agua corriente o comida … y aún así llegan. La última parte del viaje es de Bucaramanga a Pamplona a Cúcuta, el primer tramo sube y sobre un puerto de montaña de 12.000 pies, el segundo tramo es de Pamplona a Cúcuta. En autobús, estos tramos tardan de cuatro a cinco horas. A pie puede tardar hasta una semana.

Inicialmente aquí para TodoSomos, con la pandemia de COVID19, fui reclutado para brindar apoyo técnico a un consorcio de agencias (ACNUR, OPS, ONG nacionales e internacionales). La mayoría ha estado aquí desde 2018 para ayudar a quienes huyen de Venezuela. Su desafío hoy es averiguar cómo ayudar a los miles de venezolanos del lado colombiano de la frontera y los 500 por día que ahora están llegando a Cúcuta tratando de regresar a Venezuela mientras el país está bajo un toque de queda similar al de Colombia.

Hace dos días, en mi viaje de regreso de Pamplona a Cúcuta, planeé detenerme y hablar con algunos de los grupos de refugiados que se dirigían a Cúcuta. Acercarse a extraños en el camino, incluso a los que caminan, es incómodo. Necesitaba un saludo. Cuando salí de la ciudad, noté una pequeña tienda abierta al otro lado de la intersección de cinco vías. Cuando uno de los únicos semáforos en la ciudad parpadeó en amarillo y luego en verde, crucé y estacioné mi bicicleta cerca de la entrada y me quité el casco.

Había sido un pequeño café con café, cerveza, comida frita y bocadillos, el tipo de lugar en tiempos normales donde uno se detiene cuando espera en las afueras de la ciudad para tomar su autobús o para compartir un chisme local. Me sentí obvio y obviamente un extranjero en Colombia y en Pamplona, un tipo alto con la cabeza rapada que se bajaba de una motocicleta grande con placas extranjeras. Hasta ese día, en Pamplona (55.000 habitantes), no se habían confirmado casos de COVID19. Al acercarme, noté que las vitrinas y los carritos que normalmente se encuentran en la parte trasera de la cafetería habían sido empujados hacia el frente, esto para evitar que los clientes entraran. Aunque no tenía 6 pies (2 metros), proporcionó un par de pies de distanciamiento social y aseguró que los clientes no entraran ni se demoraran. Una pareja se sentó en una mesa con máscaras bajadas mientras hablaban y miraban una televisión con noticias a todo volumen sobre el virus Corona y Colombia. Tuve que decir algo para llamar su atención, sospecho que hubieran preferido que me hubiera ido.

Compré una caja de “bocadillos”, un dulce pequeño tradicional elaborado con guyaba, una fruta local. Había 20, cada uno envuelto individualmente en hojas de palma, todos cuidadosamente empaquetados en una fina caja de cartón marrón. Las hojas estaban verdes y un poco crujientes, como si hubieran estado en la caja esperando semanas, tal vez meses. Cuando le pregunté, “cuánto”, me miró y, cuando agregué, “para todos”, hizo una pausa y contó. Llegó a 4.000 pesos colombianos o alrededor de un dólar. Tenía un billete de 5.000 pesos. Le pasé esto y cuando tuvo el cambio en la mano, sentí que, sin darme cuenta, le dirigía la misma mirada un poco paranoica que él me tenía cuando le pasé la factura. Se trataba de “no tocar nada tocado por un extraño” sin